Afrikanische Schweinepest Informationen für Landwirte

Prävention Schützen Sie Ihren Betrieb!

Im Betrieb muss höchste Biosicherheit gewährleistet werden, um die Bestände zu schützen! Überprüfen Sie mit der kostenlosen Online-Plattform der Universität Vechta die Biosicherheitslage auf Ihrem Betrieb:

www.risikoampel.uni-vechta.de

Weitere Informationen zu Präventionsmaßnahmen erhalten Sie im

BMEL-Merkblatt "Schutz vor Tierseuchen – was Landwirte tun können".

Verbringungsregeln

Weitere Informationen zum Vorgehen in Restriktionsgebieten (Gebiete um ASP-Funde) erhalten Sie im "Muster-Krisenhandbuch Afrikanische Schweinepest". Am Ende sind Flowcharts zu den Vorraussetzungen für das Verbringen aus Restriktionsgebieten hinterlegt.

Die Dokumente 1 und 2 erläutern die Inlands-Verbringungsregeln für Schlachtschweine im ASP-Seuchenfall in Deutschland. Dabei wird unterschieden zwischen einem ASP-Ausbruch bei Wildschweinen oder Hausschweinen in Deutschland. Für diese Fälle gelten unterschiedliche Verbringungsregeln für Schweine.

Das Flowchart in Dokument 3 erläutert das Prüfverfahren an der Schlachthofpforte, sobald Schweine aus Restriktionsgebieten an den Schlachthof geliefert werden.

Statuserlangung

In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bestehen Erlasse zur Statuserlangung. Schweinebetriebe, die als Status-Betriebe eingestuft werden, dürfen im ASP-Seuchenfall im Wildschweinebestand in Deutschland ihre Schweine schneller und leichter vermarkten, wenn sie sich in „Restriktionsgebiet II" befinden.

In beiden Bundesländern können Anträge zur Teilnahme am Programm gestellt werden.

Gemeinsam mit dem zuständigen Veterinäramt sollte betriebsindividuell eine Entscheidung getroffen werden, ob die Teilnahme am ASP-Früherkennungsprogramm für den Betrieb sinnvoll ist (Kosten-Nutzen-Abwägung).

Dokumente

Häufig gestellte Fragen

Ist ASP für den Menschen oder Haustiere gefährlich?

Ausschließlich Wild- und Hausschweine (inkl. Minipigs) können sich mit dem ASP-Virus anstecken und erkranken. Für den Menschen oder andere Haus- und Wildtiere stellt das ASP-Virus keine Gefahr dar. Auch der Verzehr von gegebenenfalls virushaltigen Lebensmitteln aus Schweinefleisch ist für den Menschen gesundheitlich unbedenklich.

Welche Krankheitsanzeichen zeigen mit dem ASP-Virus infizierte Schweine?

Bei Wild- und Hausschweinen zeigen sich unspezifische Allgemeinsymptome, wie z. B. Fieber, Schwäche, Bewegungsstörungen und Atemwegsprobleme. Durchfall und Blutungsneigung können ebenfalls auftreten. Betroffene Schweine zeigen teilweise eine verringerte Fluchtbereitschaft oder andere Auffälligkeiten wie Desorientierung, Bewegungs- und Fressunlust. Davon können auch nur einzelne Schweine betroffen sein. In fast allen Fällen führt die Erkrankung des Einzeltiers innerhalb von sieben bis zehn Tagen zum Tod des Schweines.

Die Erkrankung breitet sich eher langsam in einem Bestand aus. Falls Sie ungeklärte Todesfälle sehen, kontaktieren Sie bitte Ihren bestandsbetreuenden Tierarzt. Eine Ausschlussdiagnostik kann ratsam sein. Die Kosten sowohl für die Probennahme als auch für die Untersuchung auf das ASP-Virus wird von den Tierseuchenkassen der Länder getragen.

Wie wird das ASP-Virus übertragen?

Eine Übertragung ist über direkten Kontakt zwischen Schweinen möglich, insbesondere über Blutkontakt. Darüber hinaus kann das ASP-Virus indirekt über sogenannte belebte Vektoren, wie Personen, Hunde, Katzen, Schadnager, aber auch über Gegenstände (Werkzeuge, Fahrzeuge, Schuhe/Kleidung etc.), virushaltige Lebensmittelreste (Schweinefleisch/-knochen) oder über kontaminiertes Futter übertragen werden.

Das ASP-Virus bleibt über Wochen bis Jahre in Schweinefleischprodukten infektiös. Um kein Risiko einzugehen, sollten Sie grundsätzlich alle Essensreste über den Restmüll entsorgen.

Gibt es einen wirksamen Impfstoff gegen das ASP-Virus?

Nein, es gibt bislang keinen Impfstoff für Haus- und Wildschweine.

Wie kann ich mich als Landwirt am besten auf einen ASP-Ausbruch vorbereiten?

1. Machen Sie den Test – wie sicher ist mein Schweinestall?

Die „ASP-Risikoampel" bietet ihnen die Möglichkeit, das Risiko für einen ASP-Eintrag in ihren Bestand zu ermitteln. Der anonyme Online-Fragebogen zielt darauf ab, ihnen die vielen verschiedenen Wege aufzuzeigen, über die ASP in Ihren Schweinebestand eingetragen werden kann.

Nach Abschluss des Fragebogens erhalten Sie neben einer Bewertung der Biosicherheit Ihres Betriebes auch individuelle Empfehlungen, wie Sie die Biosicherheit und somit den Schutz Ihres Betriebes erhöhen können.

Wir empfehlen eine Tierzahl von mindestens 1.000 Schweinen anzugeben, um ein Ergebnis zu erhalten, dass mit der europäischen Gesetzgebung (AHL) übereinstimmt. Dies sind auch die Voraussetzungen, wie Sie in den Sperrzonen gelten – unabhängig von der Bestandsgröße.

ASP-Risikoampel

2. Erstellen Sie einen „Plan zum Schutz vor biologischen Gefahren“

Der „Plan zum Schutz vor biologischen Gefahren“ muss spätestens bei der Errichtung einer Sperrzone dem Veterinäramt vorgelegt werden und ist eine Grundvoraussetzung für die Ausnahmegenehmigung vom Verbringungsverbot. Für die tierärztliche Biosicherheitsberatung werden sowohl in NRW als auch in Niedersachsen durch die jeweiligen Tierseuchenkassen Beihilfen gewährt.

Tierhalter sind nach dem europäischen und nationalen Tiergesundheitsrecht verpflichtet Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten und zu dokumentieren, um den Eintrag von Tierseuchenerregern in ihren Bestand zu vermeiden.

Für Betriebe in NRW:

Variante 1: „Plan zum Schutz vor biologischen Gefahren NRW“

- Tool zur Erstellung einer Betriebsskizze: hier der Link

Variante 2: Alternativ kann auch der „Biosicherheitsmanagementplan“ aus Niedersachsen ausgefüllt werden.

siehe Merkblatt Einhaltung der Voraussetzungen „ASP-Früherkennungsprogramm“

Für Betriebe in Niedersachsen: „Biosicherheitsmanagementplan Niedersachsen“

- Biosicherheitsmanagementplan Niedersachsen

- Ab 01.01.2026 kann die TSK 10-25% Kürzung der Entschädigungssumme vornehmen, wenn kein Plan bei der TSK vorliegt bzw. hochgeladen wurde.

Vorlagen und Leitfäden:

Muster Unterweisung Personal

Muster Besucherbuch

Leitfaden zur Einfriedung

Leitfaden zur Kadaverlagerung

3. Teilnahme am ASP-Früherkennungsprogramm zur Vorbereitungen für den Fall: ASP beim Wildschwein

Hauptzweck des Früherkennungsprogramms ist es, eine Infektion mit dem ASP-Virus möglichst frühzeitig festzustellen, um eine weitreichende Ausbreitung zu verhindern und die Tierbestände zu schützen.

Die Teilnahme am Früherkennungsprogramm ist freiwillig.

Im Rahmen der Teilnahme am ASP-Früherkennungsprogramm besteht die Möglichkeit, alle Anforderungen für die Genehmigung von Verbringungen von Schweinen aus einer möglichen Sperrzone bereits vor Ausbruch der ASP zu erfüllen. Das hat Vorteile, wenn Ihr Betrieb in einer Sperrzone zu liegen kommt.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Ausbruch der ASP beim Wildschwein – Verbringung von Schweinen zur unmittelbaren Schlachtung?

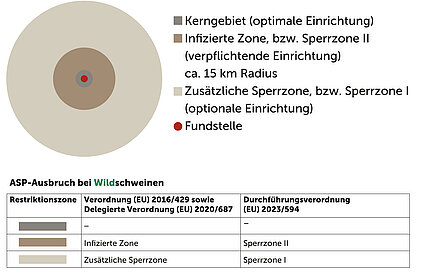

Nach Ausbruch des ASP-Virus beim Wildschwein werden durch die zuständige Behörde sogenannte Restriktionszonen eingerichtet, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Um den unmittelbaren Ausbruchsort kann ein Kerngebiet eingerichtet werden. Eine infizierte Zone, bzw. Sperrzone II ist verpflichtend, um den Ausbruchsort einzurichten. Um die Sperrzone II kann eine weitere Sperrzone, bzw. eine Sperrzone I eingerichtet werden.

Kerngebiet:

Ein Kerngebiet um den Fundort kann eingerichtet werden. Dieses dient insbesondere dazu, die Wildschweine in diesem Gebiet zu halten. Entsprechende Maßnahmen können durch die zuständige Behörde getroffen werden.

Infizierte Zone, bzw. Sperrzone II: ca. 15 km Radius

Die Verbringung von Hausschweinen ist verboten. Ausnahmen für die Verbringung zur unmittelbaren Schlachtung können durch die zuständige Behörde genehmigt werden.

Zusätzliche Sperrzone, bzw. Sperrzone I:

Diese Zone gilt als seuchenfrei. Die zuständige Behörde macht hier üblicherweise von der Ausnahme gemäß DuV (EU) 2023/594 Art. 9 (2) a Gebrauch und es gilt kein Verbringungsverbot für Schweine.

Im Seuchenfall werden Sie durch Ihr zuständiges Veterinäramt über die genaue Einrichtung der Restriktionszonen und die geltenden Rechtsvorgaben informiert.

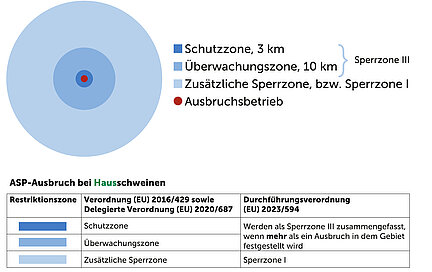

Ausbruch der ASP beim Hausschwein – Verbringung von Schweinen zur unmittelbaren Schlachtung?

Nach Ausbruch des ASP-Virus beim Hausschwein werden durch die zuständige Behörde sogenannte Restriktionszonen eingerichtet, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Eingerichtet wird eine Schutzzone um den Ausbruchsort, dieser schließt sich eine Überwachungszone an. Werden mehr als ein Ausbruch in dem Gebiet festgestellt, werden die Schutz- und Überwachungszone zu einer Sperrzone III zusammengefasst. Des Weiteren kann die zuständige Behörde eine zusätzliche Sperrzone, bzw. Sperrzone I festlegen.

Schutzzone:

Um den Ausbruchsort wird eine Schutzzone mit einem Radius von 3 km eingerichtet. Die Verbringung von Hausschweinen ist verboten. Ausnahmen für die Verbringung zur unmittelbaren Schlachtung können durch die zuständige Behörde genehmigt werden.

Überwachungszone:

Der Schutzzone schließt sich eine Überwachungszone mit einem Radius von 10 km an. Diese Zone gilt als seuchenfrei. Die Verbringung von Hausschweinen ist verboten. Ausnahmen für die Verbringung zur unmittelbaren Schlachtung können durch die zuständige Behörde genehmigt werden.

Sperrzone III:

Eine Sperrzone III wird eingerichtet, wenn mehr als ein Ausbruch in dem Gebiet festgestellt wird. Diese umfasst die Schutz- und die Überwachungszone. Die Verbringung von Hausschweinen ist verboten. Ausnahmen für die Verbringung zur unmittelbaren Schlachtung können durch die zuständige Behörde genehmigt werden.

Zusätzliche Sperrzone, bzw. Sperrzone I:

Die Behörden können um die vorgenannten Restriktionszonen eine weitere Sperrzone einrichten. Ein Mindestradius ist hierfür nicht vorgegeben.

Im Seuchenfall werden Sie durch Ihr zuständiges Veterinäramt über die genaue Einrichtung der Restriktionszonen und die geltenden Rechtsvorgaben informiert.

Welche Anforderungen gibt es für eine Ausnahme vom Verbringungsverbot?

Um eine Genehmigung für die Verbringung von Schweinen aus einer Sperrzone zu erhalten, müssen mehrere Anforderungen erfüllt werden. Nach der Aufnahme eines Betriebes in eine Sperrzone I, II oder III muss, im Zeitraum von drei Monaten vor dem Datum der Verbringung, mindestens einmal der Besuch von einem amtlichen Tierarzt (Inspektion der Biosicherheit und klinische Untersuchung der Schweine) stattgefunden haben.

Der Versandbetrieb muss die Anforderungen zum Schutz vor biologischen Gefahren erfolgreich umgesetzt haben, sprich die Biosicherheit des Betriebes muss veterinäramtlich anerkannt sein.

Die Schweine wurden mindestens 30 Tage vor der Verbringung oder seit der Geburt (falls jünger als 30 Tage) in dem Versandbetrieb gehalten. In diesem Zeitraum wurden keine anderen Schweine aus Betrieben in Sperrzone II oder Sperrzone III in diese epidemiologische Einheit eingestallt (DuV (EU) 2023/594 Art. 15 (1) a).

Des Weiteren müssen ständige virologische Untersuchungen mittels Erreger-Identifizierungstest (Blutproben) durchgeführt werden. Dafür werden jede Woche, je epidemiologische Einheit von den ersten zwei toten mehr als 60 Tage alten Schweinen oder, falls nicht vorhanden von jüngeren Tieren (ausgenommen Saugferkel) Blutproben gezogen - mit Negativbefund.

24 Stunden vor der Verbringung muss mindestens eine klinische Untersuchung durch amtliche Tierärzte erfolgen. Bei Teilnahme am ASP-Früherkennungsprogramm seit mindestens 12 Monaten kann diese Untersuchungspflicht vom Veterinäramt erlassen werden.

Gesetzliche Anforderungen je Sperrzone

Weitere Informationen

Neben den unter dem Reiter "Dokumente" aufgeführten Unterlagen sind auf den Internetseiten des BMEL folgende Hinweise zu finden:

Merkblatt “Schutz vor Tierseuchen - was Landwirte tun können”

Merkblatt “Afrikanische Schweinepest: Vorsicht bei Jagdreisen”

Kontakt

Was immer Sie bewegt in Sachen ASP – ob Sie eine allgemeine Frage oder ein individuelles Anliegen zu den Folgen für Ihren Betrieb haben – wir helfen Ihnen weiter! Rufen Sie ihren Westfleisch-Außendienstmitarbeiter oder Vermarktungspartner an.